【薬剤師必見!】褥瘡治療薬の色分類と使い分け!現場で迷わない外用薬選択のポイント

こんにちは。フリーランス薬剤師のハルです。

フリーランス薬剤師は「即戦力」としての勤務が求められるため、幅広い知識が必要となります!

褥瘡治療薬(外用薬)は種類が多く、混乱してしまう分野です…

今回は褥瘡治療薬(外用薬)の『色分類を用いた使い分け』について書きたいと思います。

・薬剤師1〜3年目の人

・『色分類を用いた使い分け』について学びたい人

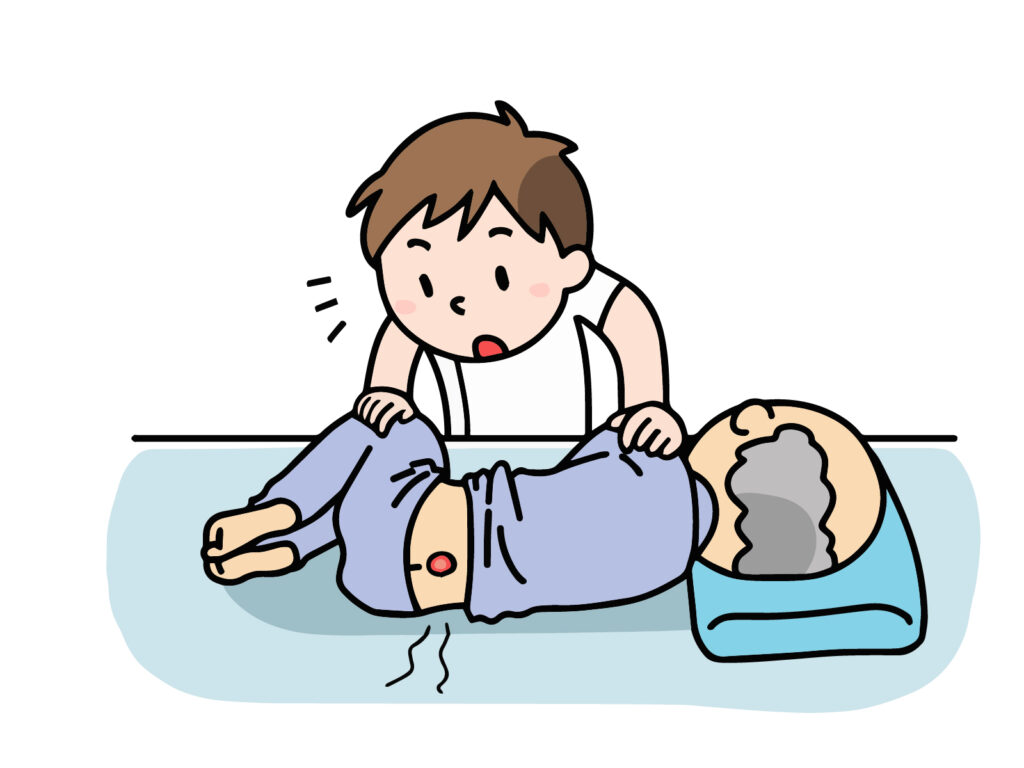

褥瘡(床ずれ)とは?

褥瘡(床ずれ)とは、『寝たきりになった人』に起こりやすい皮膚疾患です。

身体に外力が加わり、骨や皮膚表面の間(軟部組織)の血流が低下した状態が長時間続くことで起こる組織の不可逆的な阻血性障害です。

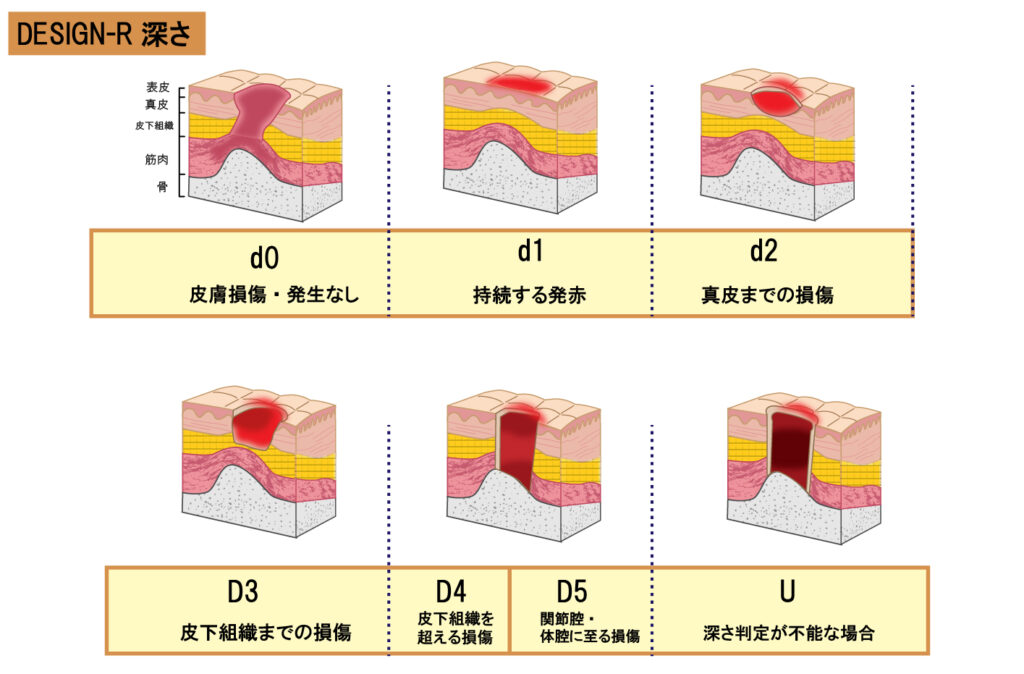

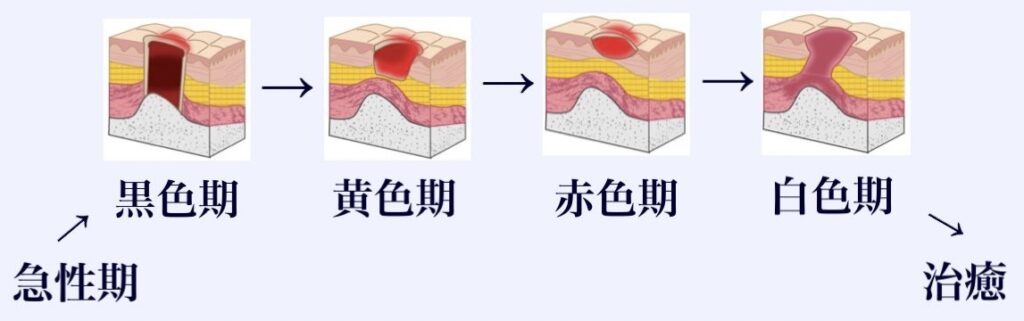

深い褥瘡の場合、『色分類』と呼ばれる病相分類が用いられます!

それぞれの時期や状態により、選択される外用薬が異なります!

色分類(病期分類)とは?

色分類(病相分類)とは、深い褥瘡の治癒過程を『創面の色』に反映して分類したものです。

・『黒色~黄色期』 → 炎症期

・『赤色期』 → 増殖期(肉芽形成が進む)

・『白色期』→ 成熟期 (上皮化が進み、肉芽組織が成熟)

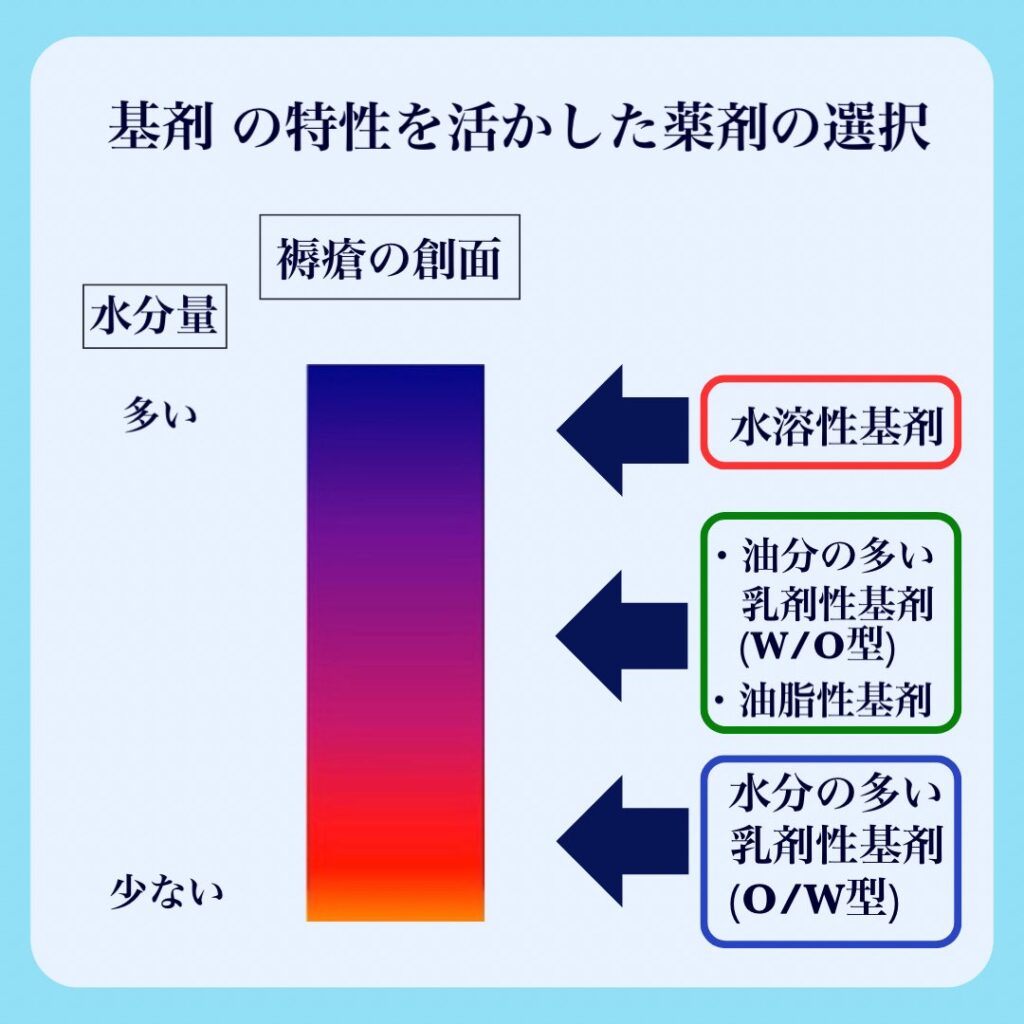

それぞれの『時期(色分類)』と『褥瘡部の状態(滲出液の量)』で選択する外用薬が変わります。

・水溶性基剤 : 吸水性(水分の吸収)あり!

→ 過剰な滲出液を吸収する!

・乳剤性基剤(O/W型) : 補水性(水分の供給)あり!

→ 基剤に含まれる多量の水分が滲出液の少ない創へ水分を補う!

・油脂性基剤、油分の多い乳剤性基剤(W/O型) : 保湿性(創面の保護)あり!

→ 基剤の油分で創面を覆い、滲出液を創面に留める!

『基剤の使い分け』については下記ブログをご覧ください!

色分類による塗り薬の選択

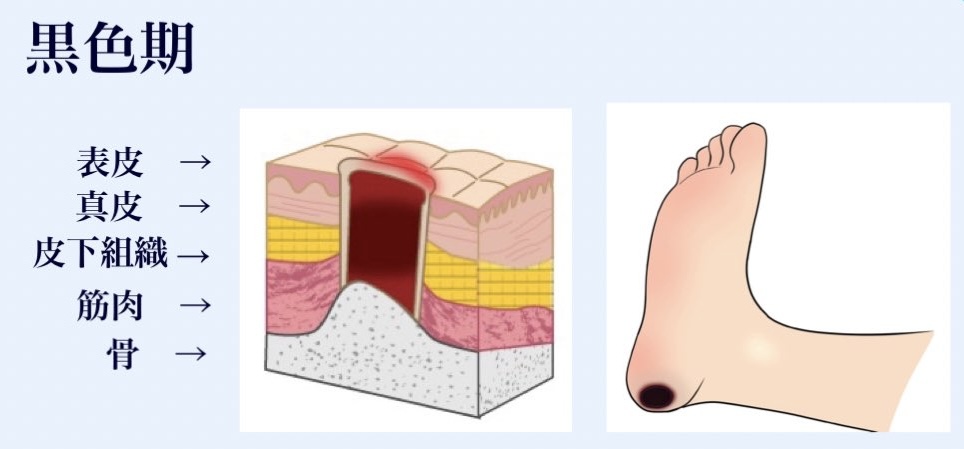

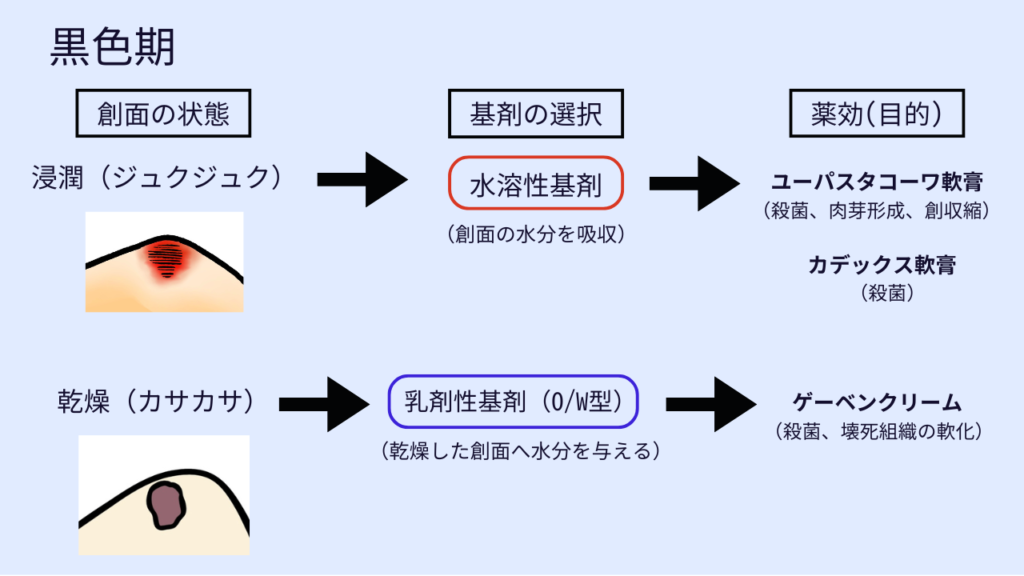

黒色期

黒色期は『急性期を経過した深い褥瘡』です。

治療コンセプト

・外科的デブリードマン(壊死組織の除去)

・『壊死組織』、『滲出液の量』に応じて外用薬を塗布

黒色期の『外用薬の選択』は以下の図のようになります。

ユーパスタコーワ軟膏 (精製白糖・ポビドンヨード)

● 水溶性基剤 : マクロゴール

→ 過剰な水分を吸収!

特徴

① 精製白糖 → 浸透圧による吸水作用!

② ポビドンヨード : 抗菌作用!

(壊死組織除去作用はそこまで強くない)

③ 肉芽形成と創収縮を促進する作用もあり!

→ 『赤色期』にも使用される!

カデックス軟膏 (カデキソマー + ヨウ素)

● 水溶性基剤 : マクロゴール

→ 過剰な水分を吸収!

特徴

① カデキソマー : 吸水性ポリマービーズ

→ 『膿』や『滲出液』、『細菌』を吸収する

② ヨウ素 → 抗菌作用

ゲーベンクリーム (スルファジアジン銀)

● 乳剤性基剤(O/W型)

→ 創面に水分を与える!

特徴

① 乳剤性基剤 → 水分を『約60%』含む

→ 壊死組織を軟化!(除去しやすくする!)

② スルファジアジン銀 → 抗菌作用!

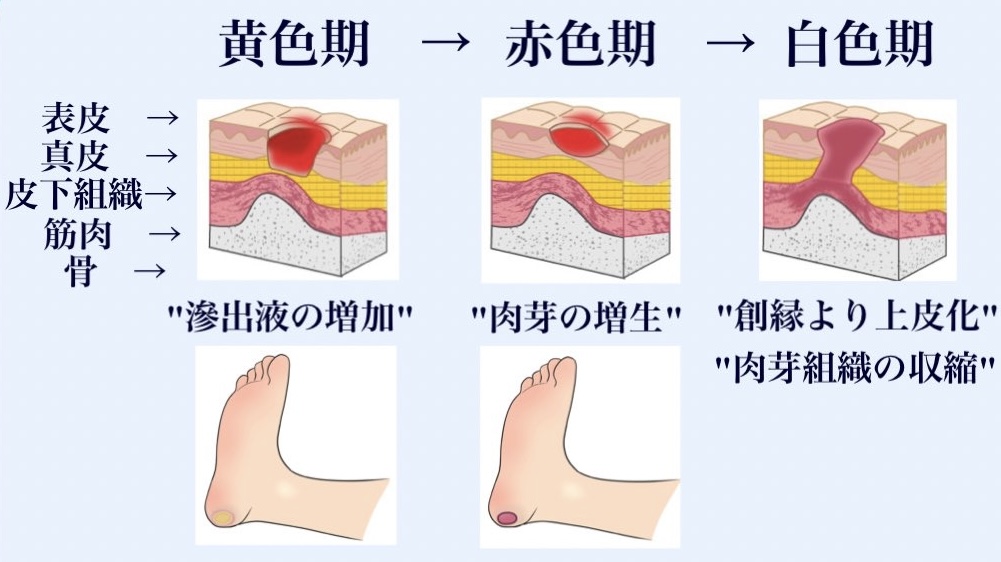

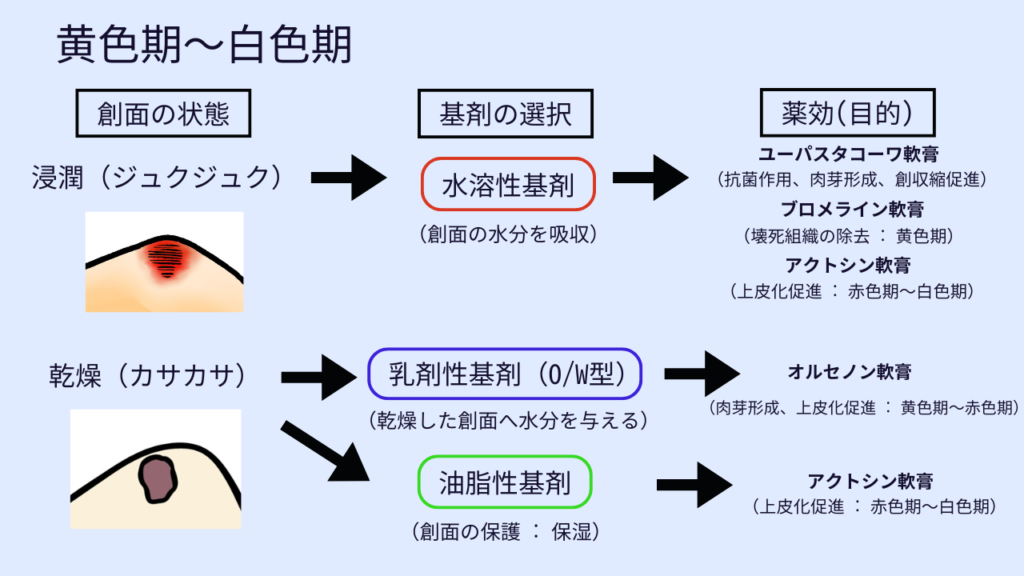

黄色期〜白色期

黄色期は『滲出液が増加』、赤色期は『肉芽の増生』が起こる時期です。

また、白色期は『創縁より上皮化』と『肉芽細胞の収縮』が起こる時期です。

治療コンセプト

『浸潤環境下の創面治癒』

① 滲出液を減少

② 肉芽形成を促進

③ 創面の収縮、

④ 上皮化を促進

黄色期〜白色期の『外用薬の選択』は以下の図のようになります。

ブロメライン軟膏

● 水溶性基剤 : マクロゴール

→ 過剰な水分を吸収!

特徴

・壊死組織の除去 → 『黄色期』 に使用

アクトシン軟膏 (ブクラデシンナトリウム)

● 水溶性基剤 : マクロゴール

→ 過剰な水分を吸収!

特徴

・上皮化促進作用 → 『赤色期〜白色期』 に使用

オルセノン軟膏 (トレチノイン トコフェリル)

● 乳剤性基剤(O/W型)

→ 創面に水分を与える!

特徴

・肉芽形成、上皮化促進 → 『黄色期〜赤色期』 に使用

プロスタンディン軟膏 (アルプロスタジル アルファデクス)

● 油脂性基剤

→ 創面の保護 (保湿)

特徴

・肉芽形成、上皮化促進 → 『黄色期〜白色期』 に使用

フィブラストスプレー (トラフェルミン)

特徴

・血管新生作用 + 繊維芽細胞増殖促進作用!

→ 『黄色期〜白色期』 に使用される

(『火傷』や『下腹部潰瘍』にも使用される)

まとめ

褥瘡治療薬(外用薬)の『色分類を用いた使い分け』について書きました。

① 創面の状態を見て、基剤を選択

▶︎ ジュクジュク → 『水溶性基剤』

▶︎ カサカサ→ 『乳剤性基剤(W/O型) or 油脂性基剤』

② 色分類(病相分類)を用いた外用薬の選択

黒色期 → 『壊死組織の除去』、『殺菌』

黄色期〜白色期 → 『壊死組織の除去』、『過剰な滲出液の除去』『肉芽形成』、『上皮化促進』、『創収縮』

引き続き皮膚科領域の薬についてまとめていくので是非ご覧ください!

今回の記事を書くにあたり『下記図書』を参考にしました!

分かりやすくまとまった良書なのでご興味ある方は是非手に取ってきてください!